Por Daniel Nogueira

Biólogo, especialista em Ecoturismo e analista ambiental do Ibama. É o responsável pelo Centro de Triagem de Animais Silvestre (Cetas) do Ibama localizado em Lorena (SP)

universocetras@faunanews.com.br

Não é incomum, pelo menos para nós que trabalhamos no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama de Lorena, em São Paulo, sermos questionados sobre quais os tipos de animais podemos receber, tratar e destinar. Isso significa dizer, dentro da parcela animal da vida selvagem, em quais limites os Cetas podem exercer suas atividades.

Compartilhamos o palco da vida, das relações naturais. As formas de vida, representadas pelos seus indivíduos, apresentam um repertório estratégico de sobrevivência e de perpetuação. Esse repertório age no momento da vida como evento presente, mas tem um caráter histórico, já que o indivíduo é representante e fruto de indivíduos passados, em uma dimensão de tempo, para nossos parâmetros, muito longa. Cada ser vivo, então, traz a história dos seus instintos, genes, comportamentos etc. como estratégias vencedoras e de sucesso. Cada forma de vida que nasce e vive hoje é herdeira dessa história que deu certo, ou seja, é uma receita escrita útil para os desafios diários de sobrevivência e patrimônio que deve ser preservado.

De certa forma, a constatação da vida é mais pulsante na interação. A interação, que começa a partir das trocas e eventos fisiológicos, químicos, celulares, todos estes internos, emerge em uma gigantesca e complexa interdependência que poderia ser descrita (mesmo que de maneira pobre, pois é um modelo bidimensional), como uma teia complexa, tão bem caracterizada pela ciência Ecologia.

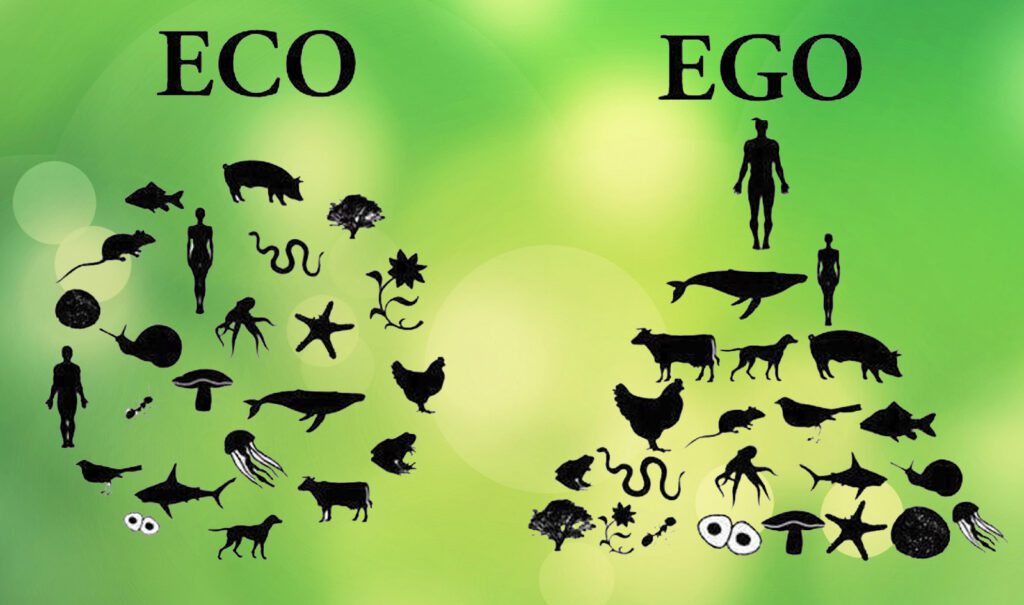

E tudo isso incluindo, lógico, nós, os seres humanos. Estranho que nesse tipo de raciocínio, sempre consideramos necessário fazer essa menção óbvia, pois somos treinados a desencaixar, a deslocar racionalmente a espécie humana dessa complexidade. Esse treino ou condicionamento advém da ideia que nasce da desconexão totalmente artificial e absurda de que somos, de alguma forma, diferentes e potentes o suficiente para estarmos na condição de uma parte deslocada nessa teia de conexões.

Não há separação entre o que somos como espécie e o todo. Portanto, não há pólos tão dispersos assim, pois não há maneira de obtermos uma visão (conhecimento) sem a nossa própria interferência. Da mesma forma, além de não termos uma visão privilegiada e isenta de interferência na observação, também não temos uma posição privilegiada e autossuficiente da ação ou da interação. Assim como a observação é limitada pelo “feixe de luz” que conseguimos emitir, da mesma forma as nossas interferências são reguladas pela noção de intensão que pretendemos fazer, ou seja, da ética que lançamos mão a partir da decisão das nossas ações.

Contudo, o legado da modernidade nas nossas concepções sobre tudo que nos cerca é fortemente contaminado pelo antropocentrismo. É corrente e comum desenvolvermos o conceito que somos suficientes por nós mesmos como espécie, determinando e regulando totalmente aquelas interações que são suficientes para a nossa sobrevivência e conforto. Tudo que foge dessa lógica, ou seja, tudo que não serve para nós tem uma grande chance de não ter importância ou respeito. Por outro lado, tudo que nos promove e mantém como espécie e dentro desse nosso conceito de manutenção e promoção é potencialmente justificável.

Por isso, nosso olhar, o “feixe de luz” que jogamos sobre tudo, tem o alcance naquilo que nos interessa. Da mesma forma, os parâmetros preestabelecidos para a nossa ação, os limites e determinantes do nosso comportamento, têm sido aqueles que se baseiam nessa ótica antropocentrista, no conceito ou paradigma autocentrista como espécie, Homo sapiens.

Essa licença ou caminho de pensamento (ética) gera ações e comportamentos. A ideia gera ação, as ações geram consequências. E as consequências são os enormes conflitos que observamos, porque a mancha de influência do ser humanos nessa teia é muito exagerada. Conflito, como choque, embate, luta.

Nesse caso, uma relação de choque, de embate e de luta pressupõe que estamos em uma batalha e que isso vai gerar um dano, um desequilíbrio, um efeito deletério. É nesse embate que há a aparente sobreposição da nossa história e das nossas estratégias em detrimento de muitas outras. Há o crescimento, a ocupação, a mudança das caraterísticas físicas do meio através das ações advindas da nossa estratégia de imposição como espécies, o que cria a ilusão momentânea de vitória, de dever cumprido.

Todavia, com a ideia do controle de visão e ação adveio, inicialmente, também a ilusão da imunidade. Passamos a ter a ideia de isenção advinda da noção de independência (seperatividade, deslocamento) e de poder sobre o processo. Para ilustrar o raciocínio, acredito que basta mencionar um pensador muito importante para nós, como sociedade contemporânea: Francis Bacon, o fundador de método científico ao postular que a natureza deveria ser torturada até que entregasse todos os seus íntimos segredos. Nessa ideia está contido o conceito do poder e da separatividade, pois não posso usar de violência, de tortura, se não tenho os meios e o poder para tal; da mesma forma que não vou torturar (causar dano) àquilo que faz parte de nós.

Contudo, ocorrem manifestações de inversão irônica e macabra dessa lógica. Como o caso que vivemos atualmente, uma pandemia causada pela tomada desregulada e exagera dos espaços e o estabelecimento de interrelações entre nós e outras espécies de maneira pouco coordenada e equilibrada. Foi, principalmente, a partir de meados do século vinte que esses efeitos “irônicos” passaram a exercer influência significativa na forma que vemos e interagimos com tudo.

Com os efeitos colaterais desse percurso, avançamos o suficiente para perceber que a forma com que estamos conduzindo a nossa estratégia de sobrevivência na teia de relações acabará inserindo, mais cedo ou mais tarde, a nossa espécie nos danos irreversíveis desse conflito. Esse raciocínio pragmático e que não necessita de nenhum esforço ético para ser considerado (apenas técnico) é um exercício de precaução, uma manifestação de preocupação ou simplesmente do desejo de sobrevivência e de autopreservação, contudo ainda dentro do nosso autocentrismo.

Mas, também, é importante ressaltar que a forma hegemônica antropocêntrica não foi a única que regeu historicamente os nossos destinos como espécie e, certamente, não é a única que existe atualmente.

Existem dois fatores importantes que devem ser considerados: o limite do que o ser humano pode fazer e o que o ser humano pensa certo fazer com aquilo advindo dessa busca pelos seus limites – o que podemos chamar de as suas realizações. Acredito que, a partir da ética antropocêntrica, enfrentamos uma confusão muito comum entre dois fatores a ponto de se considerar que o segundo fator é consequência do primeiro, ou seja, o conceito de que os limites e poderes humanos são obrigatoriamente determinados pelo que fazemos com eles, em uma certa inconsequência travestida por modernidade.

Então, vale o esforço em continuarmos refletindo sobre os dois fatores apresentados. De um lado, há o paradigma hegemônico nos mostra que temos uma capacidade bem desenvolvida de estender muito os limites da capacidade humana. Não há aqui nenhuma forma de análise destrutiva e desabonadora disso, principalmente por ser este um fato inexorável. Todavia, não obstante o avassalador avanço técnico que alcançamos como sociedade, parece que o paradigma que o criou acabou por prejudicar a nossa capacidade em exercer uma crítica sobre ele e de poder propor um resgate de outras formas de visão do mundo.

Então, diante disso, podemos abordar o problema por duas frentes: ou mudamos o paradigma hegemônico ou propomos correções de curso, ritmos e intensidade, a fim de desviar, controlar ou consertar os danos causados pela forma que conduzimos nossas ações.

A primeira saída é uma revolução ética, uma mudança total na forma que compreendemos nosso olhar sobre tudo. Uma maneira de, mesmo assumindo que o nosso poder como espécie é muito grande, tomamos uma decisão racional em usá-lo fora da ótica antropocêntrica.

A segunda é uma saída menos drástica, pois não há rompimento ético, apenas uma crença que a própria técnica, grande conquista do antropocentrismo, poderá reverter os seus efeitos colaterais. Seria como tentar tratar os sintomas de uma má alimentação com uma medicação paliativa ao invés de mudar essa má alimentação.

Mas é possível defender a ideia de que os dois caminhos podem correr juntos, pois temos o dever ético de mínima interferência, evitando a extinção de espécies, as perdas de habitat, o uso excessivo de recursos, o desperdício, a fome, a miséria.

É fato que devemos defender o direito da sobrevivência da diversidade cultural humana, mas provamos que somos capazes de formar o conceito de que tal intenção deva ser extrapolada para a perpetuação da história evolutiva de outros seres vivos. Mas a busca continua. Há sempre a credulidade da nossa capacidade de revertermos a tragédia anunciada. Acredito que os Cetas são equipamentos ou instituições que convivem diariamente com esta dualidade.

Observação: as opiniões, informações e dados divulgados

no artigo são de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es).